襖の張替 襖紙種類について

2023/10/21

襖の張替 襖紙種類について

-

1.襖の基本情報!種類や特徴

*和襖

伝統的な技法で作られた襖。スタンダード品から高級品まで、幅広く使われています。木製の周囲カマチと縦3本横11本の中子で障子のように組んだ骨地に、下張紙・同張紙を張った襖下地となっています。組子にチップボール紙または薄いベニアを張ったものもあります。

何度でも張替え可能です。

*量産襖

3層くらいに重ねたダンボールを芯材とした段ボール襖やプラスチックの発泡体を芯材とした発泡スチロール襖が代表的です。これらの襖は張替えがしにくく、そりやねじれが発生しやすい欠点があります。大量生産が可能でコストが安く済む利点があります。

*戸襖

和室と洋室や廊下、リビングなどの仕切に使用します。両面とも板張りの下地になります。和室側には襖紙、洋室やリビング側には塩ビクロスや合板で仕上げられています。重量も重く、戸車付きのものもあります。

襖は希少な自然素材の建具です、伝統的工法の和襖は調湿効果や断熱性に優れ、日本の気候に適しています。

-

2.襖の歴史と伝統的なデザイン

*襖は平安時代の几帳(きちょう)、衝立、屏風、明かり障子などの調度品から進化したものです。当初の上張りは絹でしたが、中国から伝来した唐紙が使われるようになりました。唐紙の上に大和絵が描かれるようになり、間仕切り、防寒といった当初の用途のほかに装飾性が加わりました。この襖の原型は唐紙障子と呼ばれ、はめ込み式で部屋を仕切るだけでした。平安時代の中期以降になり、引違いにする遣戸障子(やりどしょうじ)が登場します。

『枕草子』に「ぬのさうじ(布障子)はりて住居たる」と書かれています。

襖の名の由来にはいろいろな説があります。衾(ふすま)を掛け広げ仕切に使用したからとか、寝間(ふすま)に立てるからとかの説があります。

・衾:平安時代などに用いられた古典的な寝具。掛布団のようなもの。

*鎌倉・室町時代には大和絵、水墨画などが描かれていました。桃山時代になると絢爛豪華な障壁画や金箔などを使った襖絵が盛んになりました。一方で『侘び・寂び』にあう自然な作風の襖が作られました。

江戸時代になり商人の家から一般の民家にも明かり障子が広まり、襖絵も淡白で単純なものへと変わっていきました。明治時代になると和洋折衷の風潮の中、片面が洋風で片面が襖紙という戸襖が使われるようになりました。

大正、昭和時代になると美術品としての役割はなくなり均一化、均質化により実用的な性格になっていきました。

-

3.襖張替えのタイミング

皆さま、襖を張替えようとお考えになるのは、どんな時でしょう。

ご家庭の生活状況や日当たりによってさまざまですが。

*破れた(穴があいた)

*汚れが付いた(特に引手のまわり)

*キズがついた(ペットさんのいたずら?)

*ふすまの桟(骨)が浮き出てきた(経年劣化もあります)

というような理由が多いと思います。

どちらかというとマイナスイメージが多いようですが、こんな時にも張替のご検討を。

*ご家族の成長(進学、成人、ご就職などなど)

*ご夫婦の記念(ご結婚**周年、銀婚式、金婚式などなど)

*ご自身へのご褒美(資格取得、目標達成などなど)

「この襖はあの時に張替えたんだなあ」って思い出の一つに加えてください。

-

4.張替え方法

襖の張替えできれいに仕上げるには、まず引手と枠を外す必要があります。

*引手は内側に上下に小さな釘で止まっています。例外に直接接着されているのも

あります(木製、プラスチック製など)。

*枠は縦枠が直接釘打ちされているものと、枠の内側の溝を隠し釘で止められている

ものがあります。

直接釘打ちされているもの(縦枠に釘の頭が見えます)は縦枠を先に外します。

隠し釘のもの(縦枠に釘の頭はありません)は上下の横枠を先に外し、縦枠の上の

小口をたたいてこれを外します。

隠し釘には折合釘といってL字型の釘が本体から斜めに出ているものがあります。

この突出した釘は手に刺さるので注意してください。

枠は上枠と下枠、右枠と左枠、それぞれ太さが違います。取り付ける際に間違わない

ように番号やしるしをつけておきます。

襖本体の状態を確認します

*現状の襖に穴や破れがある場合にはその部分に紙で補修します。障子紙やコピー

用紙でもOKです。

次に襖紙を裁断します

*柄位置を決めて襖本体から上下左右各1cmくらいの大き目(のりしろ)にカット

します。

さて。いよいよ張作業です。

*襖紙を裏返して四方に約2cm巾で襖用糊を塗ります。四方の糊の内側には薄い

水糊を塗布しますが、ご自宅で張られる場合には、水で代用してください。水は

塗り残しが無いように均一に塗布します。

*襖糊を塗布した四方は襖本体の上下と左右が同じになるように位置決めをします。

のりしろ部分を折り曲げて上下左右の小口に接着します。この時に「折合釘」には

注意してください。

張り上がりましたら十分に乾燥させた後、枠と引手を取り付けます。

*枠の取り付けは外した手順の逆になります。注意点は下枠と縦枠二本が平らになる

ように調整します。

*丸い引手穴の場合は米印に、四角い引手穴は×印に切り込みを入れます。切り込みが

引手の大きさより大きくならないように注意します。

以上が張替え手順です。

- 5.まとめ

襖は木材と紙を駆使した日本特有の建具です。四季の気候に順応できるように工夫

されています。襖の張替えは何度でも可能です。気分転換にもお部屋の用途に合った

色柄に変えることができます。

ご自宅でも張替えは可能ですが、より綺麗な長持ちする襖をご希望の際には、ぜひ

金沢屋相模大野店にご用命ください。

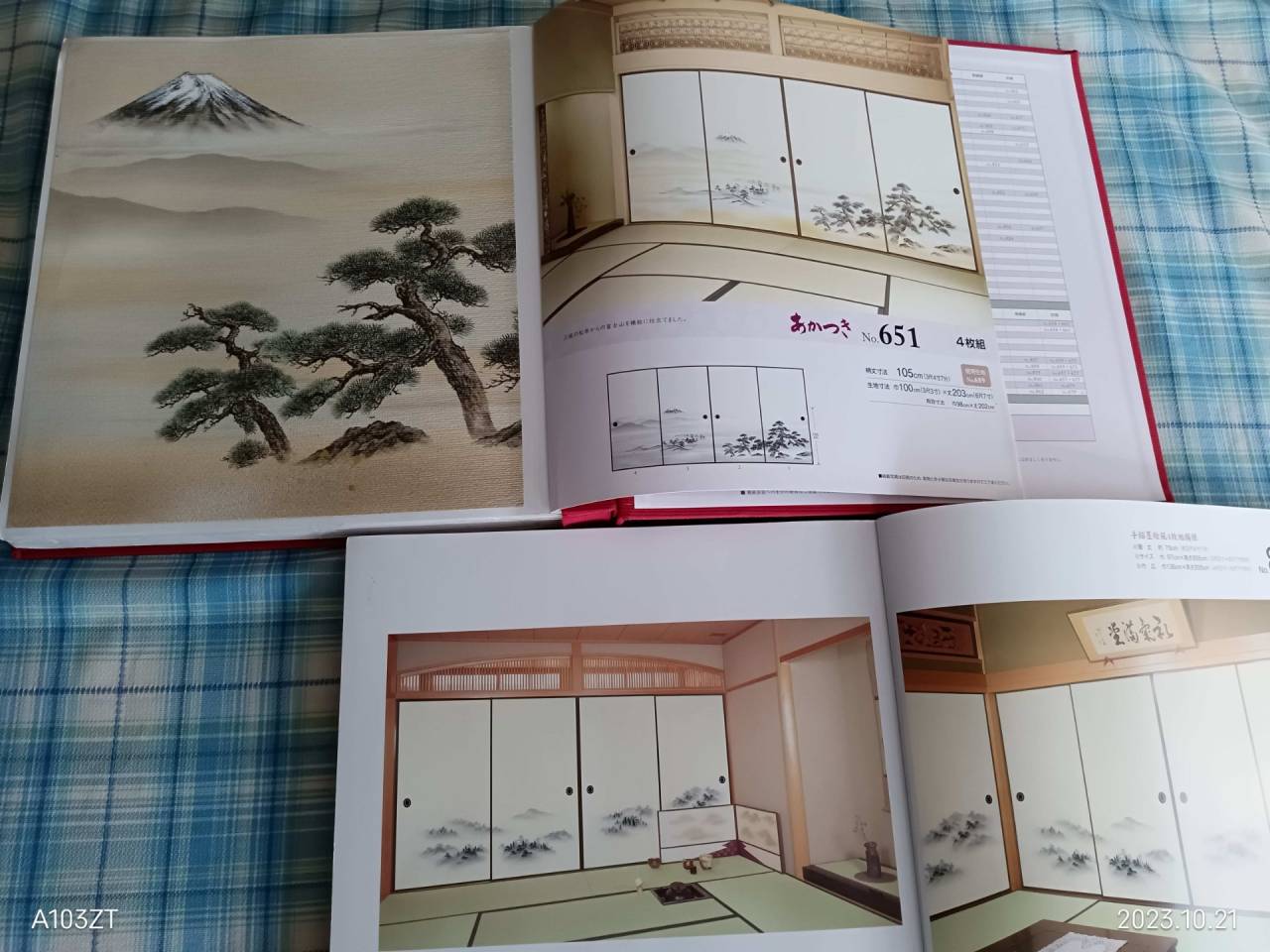

お見積り時に各種見本帳(現品付き)を持参いたします。

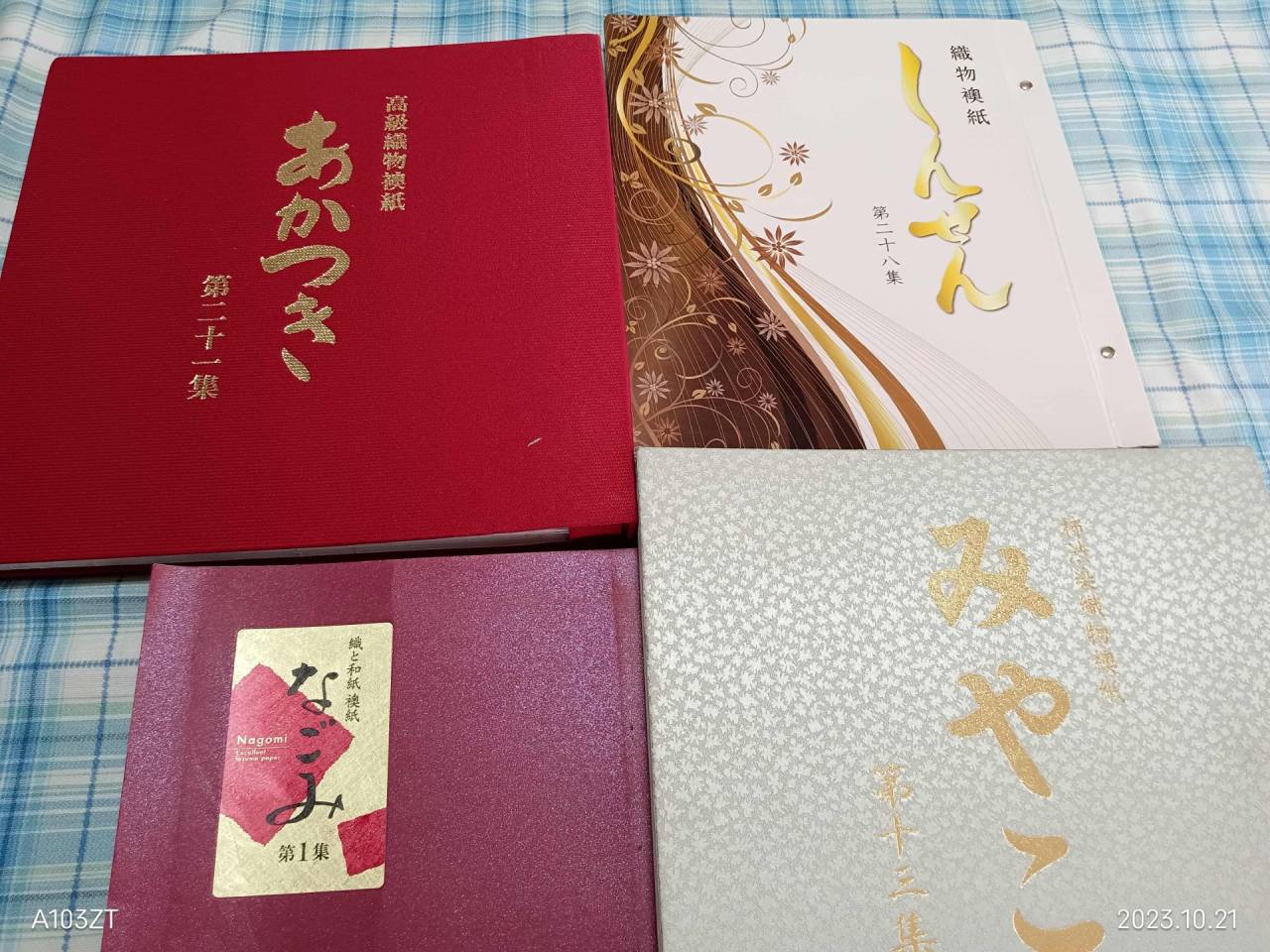

【織物見本帳】

*あかつき(高級織物見本帳)

・永らく培われた加飾の技、研究を重ねた伝統ある襖紙です。

・織物襖紙の魅力である重厚さ、厳格さを醸し出す生地と柄です

(標準サイズ:¥12,100 税込)

*わかば(伝統織物襖紙)

・特に厳選した材料と技術の粋を集め高い品質を実現しています。

・豊富な二枚組や伝統柄を多く掲載しています。

(標準サイズ:¥11,000 税込)

*みやこ(柿渋染織物襖紙)

・襖紙の糸に柿渋染めを施すことにより、様々な生活臭を抑えます。

・襖表面に付着した細菌の繁殖を抑え、空気中のホルムアルデヒドを吸収、低減します。

(標準サイズ:¥8,800 税込)

*なごみ(変わり漉き織物和紙)

・織物と変わり漉き和紙(雲龍紙)の調和が、独特の風合いを醸し出しています。

・伝統的な柄にとらわれずモダンな柄のバリエーションも特徴です。

(標準サイズ:¥7,700 税込)

*しんせん(普及織物襖紙)

・織物襖紙のなかではリーズナブルな価格品として好評です。

・レーヨン(天然素材)と再生紙で織り込まれています。

(標準サイズ:¥6,050 税込)

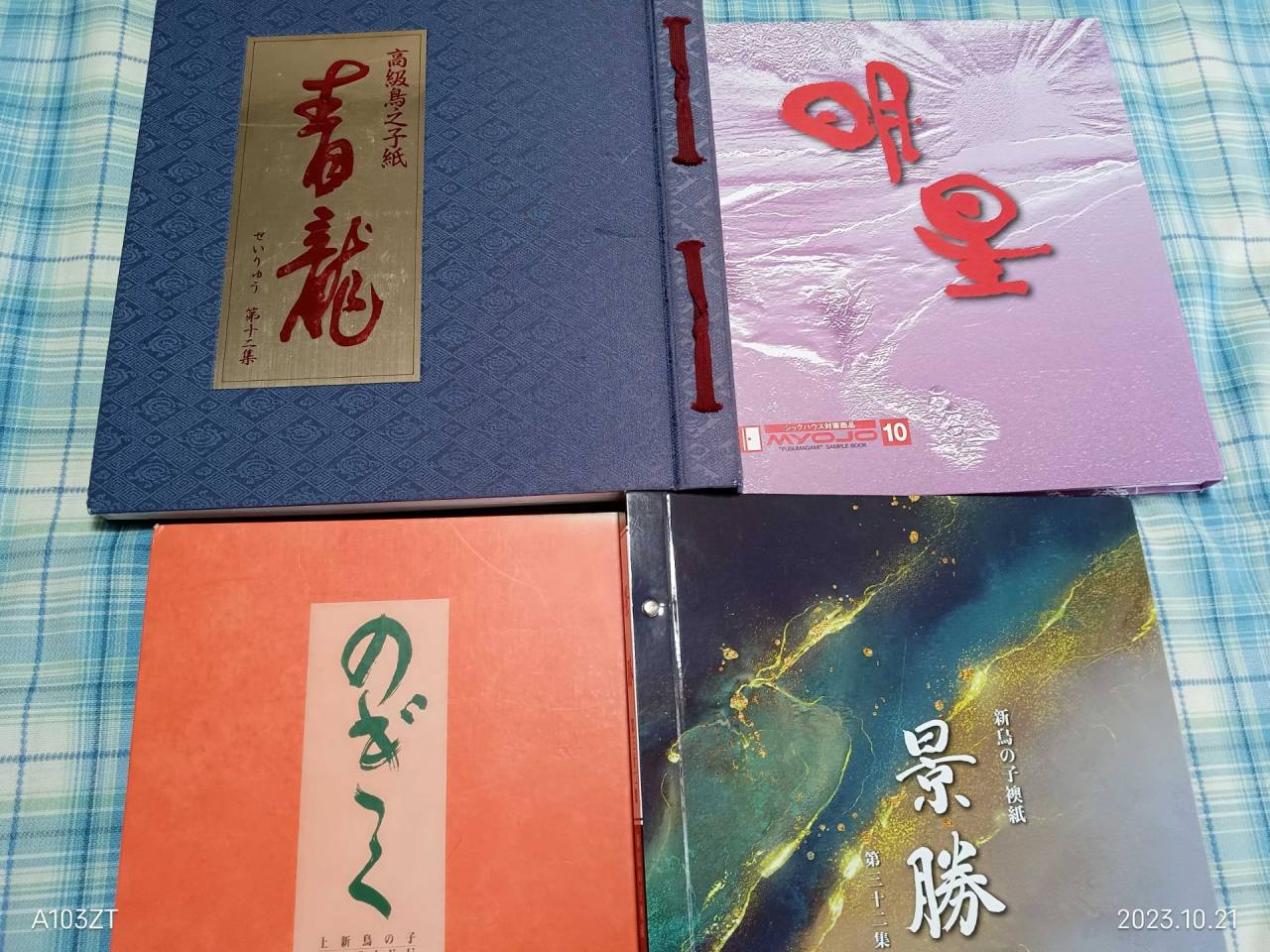

【和紙見本帳】

*青龍(高級鳥の子紙)

・楮、三椏を使用したものからパルプを使用したものまで様々な品質があります。

・繊維の絡みや紙の肌合いが手漉きに近いものがあります。

(標準サイズ:¥16,500 税込)

*明星(上新鳥の子紙)

・1500年の歴史と伝統、確かな技術が生み出す世界に誇る美しい越前和紙です。

・冬は暖かく、夏は涼しい住環境を創造します。ほこりや臭いを吸収します。

(標準サイズ:¥6,600 税込)

*のぎく(上新鳥の子紙)

・無地、機械漉き模様、後加工の模様付けなど種類も豊富です。

・一般住宅、集合住宅に広く使われています。

(標準サイズ:¥5,500 税込)

*景勝(新鳥の子紙)

・紙は再生パルプを85%使用しています。

・公団住宅、賃貸住宅にも広く使われている襖紙のなかでは最も安価な見本帳です。

(標準サイズ:¥3,850 税込)

襖の張替えは お気軽に

0120-746-159

金沢屋相模大野店へお電話ください。

----------------------------------------------------------------------

金沢屋 相模大野店

〒252-0333

神奈川県相模原市南区東大沼2-28-10

電話番号 : 0120-746-159

----------------------------------------------------------------------